Муниципалитет - это триединство территории,

живущего на ней населения и

органа местного самоуправления

- Главная страница /

- Статьи /

- Новости Партнерства за развитие МСУ (Союз МСУ, ИПР и АМУЦА)

ИПР участвует в диалоге о данных и развитии на региональной конференции в Душанбе или Средний класс как стратегическая цель: от риторики борьбы с бедностью к повестке экономической мобильности

Автор: Надежда Добрецова, председатель правления ИПР, главный редактор журнала "Муниципалитет"

24–25 сентября 2025 года в Душанбе состоялась региональная конференция «Данные для решений», организованная Всемирным банком и Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании при поддержке правительства Таджикистана.

Конференция – это одно из ключевых событий в рамках Программы «Эффективное управление для экономического развития» (EGED), которая собрала около двухсот участников, представителей правительств, исследовательских центров, международных организаций и гражданского общества из стран Центральной Азии. Программа EGED уже несколько лет работает над тем, чтобы данные и доказательства стали инструментом справедливого и инклюзивного развития. Программа помогает странам региона выстраивать более эффективное управление, прозрачное распределение ресурсов и подотчетность политики.

Институт политики развития (ИПР) является исполнителем и партнером Программы EGED. Программа позволяет не только укреплять экспертизу ИПР в области экономического развития, но и выстраивать новые региональные связи, создавая площадку для диалога между государством, гражданским обществом и международными партнерами. Для ИПР это не только международное сотрудничество, но и продолжение системной работы в Кыргызстане, от поддержки субнационального планирования до вовлечения местных сообществ в мониторинг государственных решений.

Зачем нам данные в процессе принятия решений?

Вопрос, который объединяет все сессии, звучит просто, зачем нам данные? Ответ, который ищут участники, куда сложнее. Без доказательной базы, количественных данных невозможно построить эффективное планирование на уровне регионов, а еще сложнее сделать прогноз – смоделировать будущее, сформировать завтрашний день. Невозможно защитить ключевые группы, если государство не знает, где именно и в какой форме людям нужна помощь. Реформы госпредприятий и конкурентной среды тоже требуют доказательств и только на основе анализа можно понять, какие барьеры мешают инвестициям и созданию рабочих мест. То же самое и с климатом, реагировать на изменения природы можно только тогда, когда их системно фиксируют и прогнозируют. Данные помогают и в другом, увидеть невидимое. Например, барьеры для женщин в экономике часто не видны, но становятся очевидными в разрезе статистике занятости, доступа к ресурсам или участия в предпринимательстве.

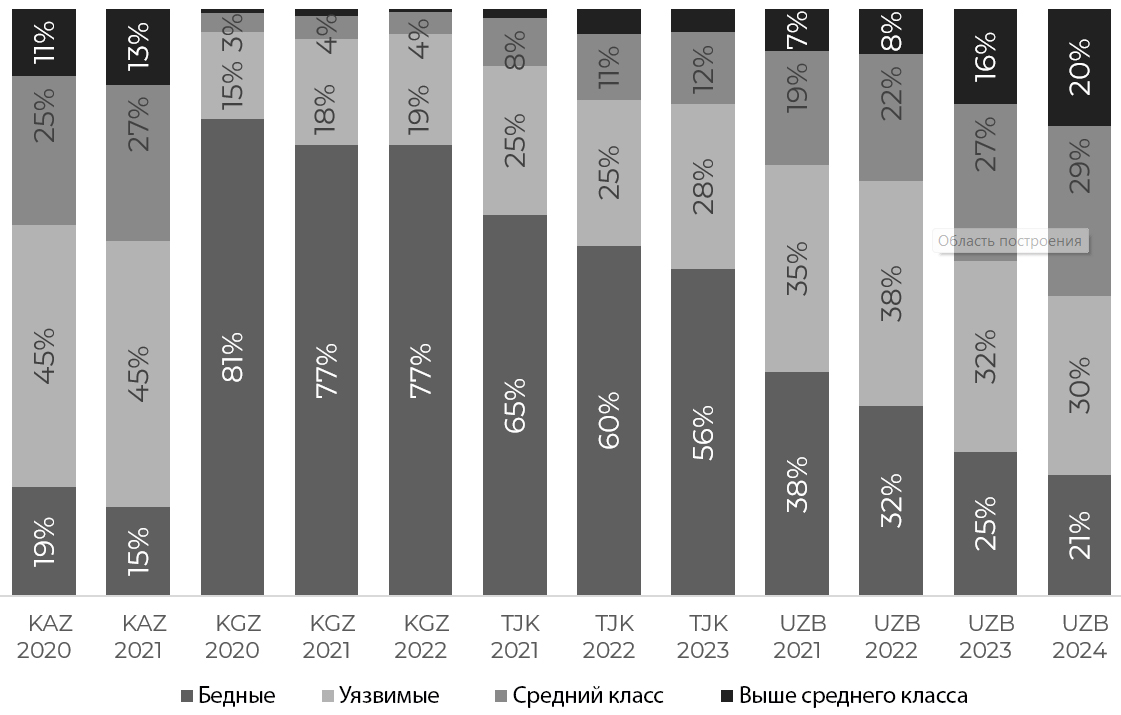

Вместо борьбы с бедностью на повестке сегодня – расширение среднего класса

Давний и болезненный вопрос для всех стран Центральной Азии – уровень бедности. Хотя экономический шок пандемии 2020 года пройден, бедность в странах региона остается серьезной проблемой и, по мнению А. НАРОЯНА, руководителя практики Глобального подразделения по вопросам бедности и равенства в Европе и Центральной Азии (Всемирный банк), решение проблемы бедности все еще остается недостижимой целью. Доходы домохозяйств остаются во многом зависимыми от денежных переводов мигрантов, что делает семьи сильно уязвимыми перед глобальными рисками, а средний класс растет медленно.

Кроме того, остается открытым вопрос о том, кого считать средним классом, и только ли доход определяет границу между бедным и средним классом. По данным Всемирного банка, около 25% населения стран Центральной Азии считает, что доход не является главным фактором в определении границы среднего класса. Ситуация усложняется тем, что бедность во многих сообществах воспринимается как «позор», бедным быть и слыть – стыдно, недопустимо. Эта стигма также затрудняет объективные измерения бедности.

Показательно, что парадигма, философия борьбы с бедностью в общественном и государственном дискурсе сменяется философией расширения среднего класса, что отражается также в политическом государственном словаре. Так, например, в Таджикистане Совет по борьбе с бедностью был переименован в Совет по расширению среднего класса. Пока трудно судить, попытка ли это завуалиролвать остроту проблемы бедности или реальный переход на новые методы работы, однако сигнал обществу звучит достаточно ясно – именно средний класс является опорой и ресурсом нации.

Средний класс – это не только про уровень дохода группы семей и граждан, это еще и про их устойчивость к шокам (есть ли «финансовая подушка безопасности» при потере работы), про качество человеческого капитала (каков горизонт образования и навыков) и про включенность в формальные рынки (доступ к кредиту, к защите прав, к инфраструктуре). Когда спикеры конференции говорили о расширении среднего класса, они фактически предлагали перейти от «точечных субсидий» к пакетам мобильности1: раннее развитие детей, массовое и доступное профессиональное образование, женская занятость и предсказуемые правила для малого бизнеса – в сумме они дают эффект больше, чем каждый компонент по отдельности (по материалам выступления А. НАРОЯНА, Всемирный банк).

Рисунок 1. Доли бедного, уязвимого, среднего и обеспеченного классов в составе населения стран Центральной Азии

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка. Данные взяты из национального репрезентативного обследования бюджетов домохозяйств (KHIS для Кыргызстана). Для Казахстана данные взяты из базы данных ECAPOV.

В этом контексте участники конференции, говоря о бедных, крайне уязвимых группах, оживленно обменивались опытом, практиками, системными методами защиты и поддержки самых уязвимых групп, останавливаясь не только на видах помощи, но и на особенностях включения и исключения людей из этих категорий. Для всех стран региона характерно ускорение внедрения цифровых методов управления программами поддержки уязвимых групп, однако сотрудники ИПР заметили, что при обсуждении пользы внедрения цифровых подходов очень мало внимания уделяется оценке и управлению рисками цифровизации, которые особенно ярко проявляются как раз в сфере социальной защиты и развития (подробнее об этом см. “Цифровизация как угроза? Политическое мышление о цифровизации для органов МСУ Кыргызской Республики” // Муниципалитет, №№7-8, 2023, http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/3033.html).

Резюмируя обсуждение вопросов бедности и экономического роста, А. НАРОЯН так сформулировал критические факторы расширения среднего класса:

- в сфере социальной защиты необходимы меры предотвращения перехода людей из среднего класса в бедность;

- для выхода из бедности должны применяться комплексные пакетные меры, а не только материальная помощь;

- усилия нужны в сфере улучшения образования, что создает базу для будущей экономической мобильности;

- в отношении рынка труда требуются усилия по стимулированию бизнеса и привлечения инвестиций.

Как усилия по формированию среднего класса могут быть отражены в действиях местного самоуправления: вопросы к мэру

Чтобы не путать читателя общими словами, можно перевести всю историю про средний класс в простые вопросы, которые каждый житель Кыргызстана вправе адресовать мэру или главе айыл окмоту: сколько домохозяйств в нашем городе или селе рискуют «скатиться вниз» при каком-либо внезапном изменении ситуации – экономическом шоке, и есть ли у них какая-либо финансовая «страховка», «подушка безопасности»?; какой долей местного бюджета мы поддерживаем «пакет мобильности» – от детсадов до профобучения, что вы делаете для роста числа «среднедоходных» рабочих мест, а не только занятости в целом. Ответы на эти вопросы, как правило, и отделяют «риторику борьбы с бедностью» от повестки реального расширения среднего класса. (По материалам А. НАРОЯНА, Всемирный банк; редакционный опыт «Муниципалитета».)

Женщины – стратегический резерв, который пора вводить в действие

С точки зрения борьбы с бедностью и ускорения экономического роста большим недоиспользованным резервом Центральной Азии остаются женщины. Интеграция женщин в производительную экономику, повышение их экономической мобильности может стать решающим фактором для снижения уровня бедности и расширения среднего класса. Здесь интересен опыт Узбекистана, где государство активно поддерживает семейный бизнес, наставничество или ученичество в ремесле, а также предоставляет женщинам беспрецедентный образовательный беспроцентный кредит, в результате чего уже 52% мест в вузах занимают девушки. А в целом правительство Узбекистана направляет на поддержку женщин около 1,5 миллиардов долларов ежегодно. Здесь работает сильный рычаг – инфраструктура раннего детства, потому что там, где растет охват дошкольным образованием, входной барьер для возвращения женщин в формальную экономику резко снижается, и это сразу отражается на траектории роста доходов. По мнению Марата ЖУРАЕВА, Первого заместителя министра занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан, именно этим объясняется впечатляющий скачок охвата дошкольными программами в Узбекистане и тот факт, что на волне этой динамики, по официальной оценке, свыше миллиона женщин получили возможность вернуться к образованию, освоить профессию и зарабатывать, то есть превратить «социальный» спрос на детский сад в экономическое предложение труда. В логике производительности женская занятость – это не только вопрос справедливости, но и «инженерия роста»: Центральная Азия испытывает дефицит высокопроизводительных рабочих мест и одновременно живет с низкими показателями участия в рабочей силе, особенно среди женщин. Это значит, что каждая дополнительная женщина, которая переходит из неформальной или «нулевой» занятости в формальную, дает двойной эффект – расширяет налоговую базу и увеличивает долю местных компаний, которым есть из кого набрать кадры. Потому в программах реформ важны не декларации, а операционные узлы – от безопасного транспорта и гибкой занятости до упрощенного входа в самозанятость и базового кредитования, так как именно они превращают «гендерную повестку» в прибавку к валовому региональному продукту (Габриэла ИНЧАУСТЕ, Всемирный банк).

Рисунок 2. Модель расширения участия женщин в экономике в странах Центральной Азии и экономический эффект

Таким образом, опыт Узбекистана, подтвержденный измерениями Всемирного банка, формирует «экономическую логистику» вовлечения женщин. В каждой стране есть своя конфигурация барьеров, но почти везде «экономическую логистику» женского участия определяют три вещи: доступность и качество ухода за детьми раннего возраста, безопасность и предсказуемость городского транспорта и входные расходы в самозанятость или малый бизнес (от наставничества до простых кредитов). Когда государство одновременно инвестирует в эти три узла, доля женщин в экономике начинает расти «не на бумаге, а в кассе», потому что снижается цена возвращения на рынок труда и расширяется воронка навыков (по материалам Габриэлы ИНЧАУСТЕ, Всемирный банк; кейсов Министерства занятости Узбекистана, озвученных на конференции).

Когда мы переводим разговор о «женском резерве» из сферы лозунгов в плоскость данных, становится видно, что корневая проблема – не в слабой «мотивации», а в структуре занятости и распределении времени: значительная часть женщин в регионе формально выпадает из рабочей силы, и это падение участия связано не с отсутствием желания работать, а с тем, что неоплачиваемый домашний труд и уход делают их «невидимыми» для экономики, причем оценки Всемирного банка указывают на миллионы неактивных как раз в этой категории; отсюда вытекает главный вывод пленарной дискуссии: без экономической интеграции женщин задача расширения среднего класса не сойдется по арифметике, потому что именно здесь лежит самый крупный источник прироста производительности и доходов домохозяйств.

Чтобы все эти решения не растворялись в добрых намерениях, им нужен контур управления: регулярные телефонные опросы домохозяйств «Слушая граждан …» уже используются для передачи сигналов правительствам и профильным ведомствам, с помощью которых данные «садятся» на панели мониторинга и становятся предметом быстрых управленческих реакций – от тарифной политики до социальной защиты, и этот же механизм позволяет видеть гендерные различия в доступе к услугам и в реакции домохозяйств на шоки, то есть официально закрепляет вход данных в политический цикл; в такой модели женская занятость перестает быть «социальной темой» и становится управляемым параметром экономики, где каждое решение – от детского сада до маршрута автобуса – имеет измеряемый вклад в занятость и доходы (по материалам Икико УОЧИ, Всемирный банк).

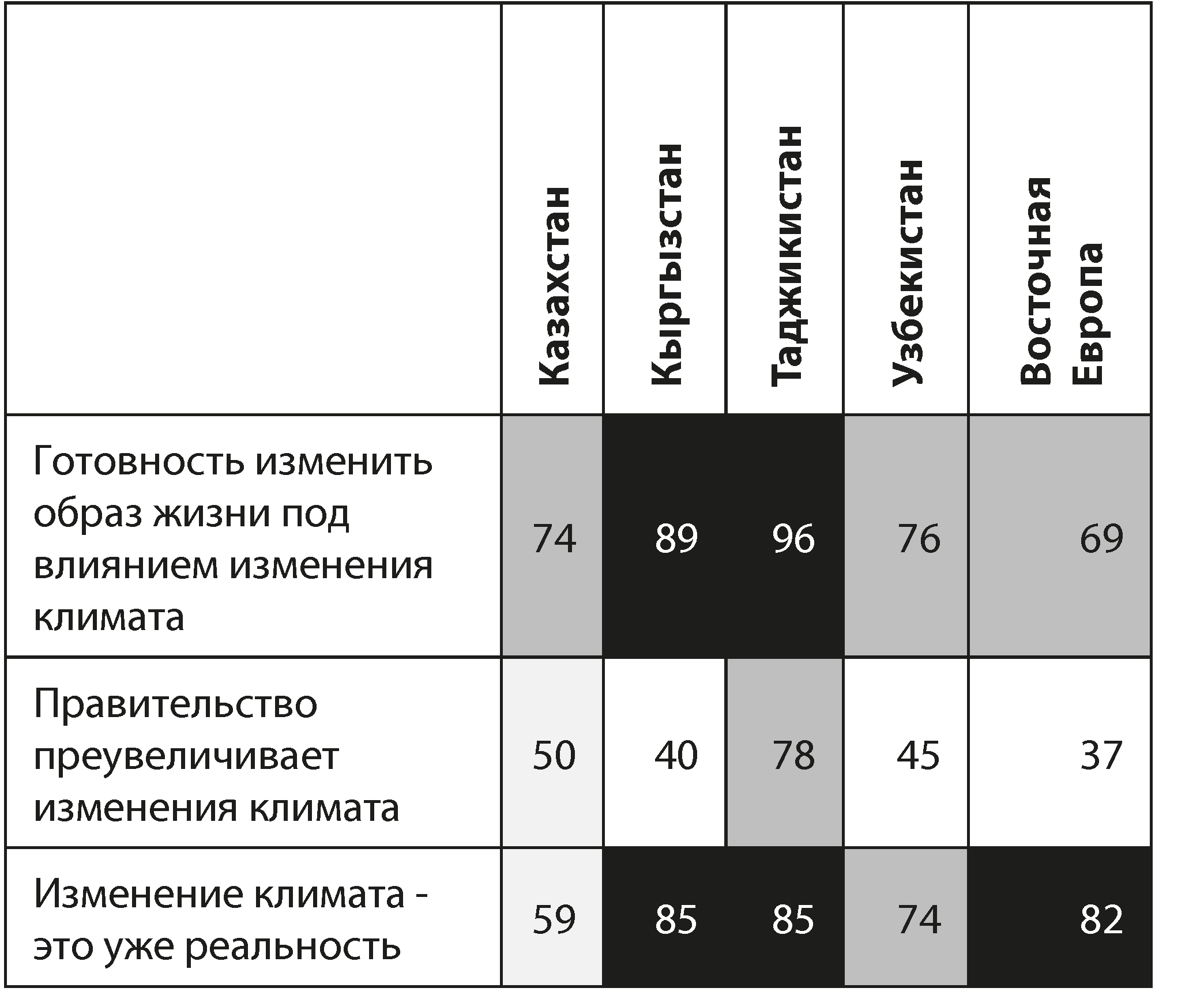

Таблица 1. Восприятие изменения климата гражданами стран Центральной Азии, в процентах

Источник: исследование «Понимание восприятия изменения климата и энергетического перехода в Центральной Азии», отчет Всемирного банка 2025

Для журнала «Муниципалитет» и Института политики развития этот разговор не закончился в зале конференции: круглые столы «Женщины в развитии сообществ», истории женщин-предпринимательниц и обсуждение внедрения гендерной и социальной инклюзии в Программы социально-экономического развития органов МСУ в Кыргызстане – это уже расписанные на календаре мероприятия, где муниципальные команды прогоняют через реальные кейсы весь маршрут от данных к решению, а затем к изменению практик; тем самым вопрос расширения прав женщин перемещается с уровня «правильных слов» на уровень муниципального проектирования, где видно, как детский сад, кредит и наставничество превращаются в новые рабочие места и устойчивые семейные бюджеты1.

Граждане недооценивают риски изменения климата, но сообщества к ним готовятся

Центральная Азия подвержена глобальным рискам в неменьшей степени, чем другие части планеты, а в отношении некоторых угроз страны региона даже более уязвимы. Например, в отношении рисков, связанных с изменением климата. Исследования Всемирного банка говорят о том, что в результате изменения климата страны Центральной Азии в совокупности потеряют до 8% ВВП.

Самые уязвимые и бедные группы станут еще беднее и еще уязвимее, при этом темпы расширения среднего класса под влиянием климата снизятся на 3,5% по сравнению с базовым сценарием (как было бы, если бы климат не менялся). При этом, по данным Алишера РАДЖАБОВА, старшего экономиста Всемирного банка, население, граждане стран Центральной Азии до сих пор недооценивают угрозы.

Так, 50% граждан Казахстана, 40% граждан Кыргызстана, 45% граждан Узбекистана и 78% граждан Таджикистана считают, что правительства преувеличивают опасность, «нагнетают» ситуацию. Такая неосведомленность о реальных рисках делает людей еще более уязвимыми, и особенно ухудшается ситуация для тех, кто беден, поскольку меняющийся климат – это мультипликатор бедности, который делает еще беднее тех, кто наиболее беден и уязвим. Поэтому рекомендации политикам сводятся, в общем, к простым решениям:

- усиливать социальную защиту, вывод из бедности как можно больше людей,

- информировать население о реальной ситуации и рисках;

- тщательно отслеживать изменения ситуации;

- инвестировать в нужную инфраструктуру.

Климат как мультипликатор бедности: почему «не верю» – самый опасный ответ?

Когда половина или даже четыре пятых граждан считают угрозу «преувеличенной», бюджетная политика адаптации превращается в риторическое упражнение: ни у кого не хватает политической воли менять нормы застройки, перекладывать сети, страховать сельскохозяйственные риски и платить за превентивные (предупреждающие) меры; именно поэтому спикеры конференции настаивали на двойной работе: адресная поддержка уязвимых и адресное информирование тех, кто отрицает риск, потому что только в этой комбинации страховка от шоков превращается из «расходов» в экономию на будущих потерях (по материалам Алишера РАДЖАБОВА, Всемирный банк; Анны СУХОВОЙ, Всемирный банк).

Анна СУХОВА, специалист по социальной защите Всемирного банка, считает, что данные меняют восприятие ситуации в зависимости от масштаба. Так, если смотреть на уровень охвата населения мерами социальной защиты на планете в целом, то он составит 52%. Иными словами, каждый второй житель планеты в той или иной мере получает социальную защиту. И это внушает оптимизм. Однако в разрезе регионов планеты картина перестает быть столь оптимистичной. Например, в регионе Центральной Азии в целом социальную защиту получает только 10% населения, и это мало. Отсутствие мер социальной защиты и развития усиливает воздействие климатических рисков, так как уязвимые группы граждан не обладают должной мобильностью, чтобы адаптироваться или переместиться в места с более благоприятным климатом, не имеют финансовой «подушки» на случай стихийного бедствия или иной климатической чрезвычайной ситуации. По мнению Анны, социальная защита в контексте климатических рисков должна быть нацелена на:

- подготовку уязвимых групп к шоку – и это наименее осознаваемая и проработанная роль органов социальной защиты в странах Центральной Азии;

- экстренное и эффективное реагирование на шок, и возможность “репетировать” на шок предоставил кризис, вызванный пандемией, и некоторый опыт в этом отношении накоплен;

- иметь план адаптации к наступившим последствиям шока.

Как органы МСУ могут готовиться сами и готовить население к шокам, которые могут вызвать последствия изменения климата?

Муниципалитетам удобнее мыслить не доктриной и теорией, а таблицей или алгоритмом действий. Например, подготовка (списки домохозяйств и каналы выплат готовы заранее), реакция (переключение на экстренный режим за считанные дни), адаптация (мы фиксируем, чему нас научил шок, и меняем городскую или сельскую практику управления практику). И здесь «данные для решений» раскрываются полностью, потому что без домохозяйственных реестров, без карт уязвимости и без каналов связи любые хорошие намерения остаются пресс-релизами (по материалам Анны СУХОВОЙ, Всемирный банк; из практики Минтруда Республики Таджикистан, представленной на конференции).

Вопрос о том, кто именно в системе управления и в какой мере отвечает за адаптацию к изменению климата, решается в разных странах по-разному. Но, как и в вопросе борьбы с бедностью и расширения среднего класса, эффективны будут только комплексные, пакетные меры, основанные на данных. Готовность должна повышаться на всех уровнях, вплоть до уровня семьи и местного сообщества. Кыргызская Республика выбрала правильный подход к такой подготовке: не случайно, в новых методикам разработки местных программ развития есть специальный раздел, посвященный охране окружающей среды и адаптации к изменениям климата. Айнура БАЛАКУНОВА, эксперт ИПР по вопросам местного планирования, рассказала, что органы МСУ и местные сообщества активно включились в вопрос планирования защиты и адаптации к изменению климата. При этом меры, включаемые в программы, могут попасть в них через разные разделы. Например, в разделе «Экономика» активно появляются меры адаптации сельскохозяйственных культур, распространения новых устойчивых сортов и пород, капельное орошение. В разделе «Инклюзивное развитие» программируются меры по повышению финансовой грамотности и информированности населения, в том числе по вопросам управления рисками. Таким образом, новые методики программирования местного развития помогают направить интеллектуальные и материальные усилия местных сообществ на осознание угроз и эффективную подготовку к ним.

Местное планирование, основанное на данных, отвечает на многие вызовы. От «страха алгоритма» к «радости шаблона»: что показал кыргызстанский пилот

Через Программу EGED Институт политики развития вносит вклад в формирование решений, которые основаны на данных и действительно меняют качество жизни людей в регионе Центральной Азии.

Выступая в рамках панельной дискуссии, посвященной планированию развития регионов, основанному на данных, Надежда ДОБРЕЦОВА, председатель правления ИПР подчеркнула, что переход к модели управляемого развития, с использованием данных и алгоритмов, был воспринят органами МСУ в Кыргызстане лучше, чем казалось на старте: «Помогая Министерству экономики и коммерции КР внедрять на местах новые методологии планирования (ПСЭР), мы опасались, что алгоритмический подход, обилие цифр и таблиц, строго регламентированный и пошагово расписанный процесс разработки ПСЭР напугает и оттолкнет многих муниципальных служащих и местных активистов. Но получилось наоборот: то, что мы считали вызовом, обернулось упрощением. Хорошо стандартизированный процесс разработки местных ПСЭР, детально описанные источники данных, четко сформулированные вопросы к органам МСУ облегчили процесс стратегирования на местах. Первоначальный «испуг» перед словом «алгоритм» сменился облегчением: пошагово описанный процесс и шаблоны помогают всегда. Но есть и трудности: по-прежнему не все данные доступны, все еще не хватает отлаженных процессов сбора и анализа показателей в сфере адаптации к изменению климата, пространственного планирования.

По заказу МЭК КР мы сделали мониторинг 130 местных программ развития и обнаружили, что разделы «климат» и «пространство» отстают от других. Но другие новые разделы местных программ заполняются хорошо. Например, раздел «Инклюзивное развитие» демонстрирует способность местных органов власти творчески подходить к улучшению положения уязвимых групп. Мы благодарны Программе EGED за возможность представить свой опыт на уровне Центральной Азии, надеемся, что новые подходы к планированию и прогнозированию развития будут востребованы и в других странах региона».

Опыт внедрения ПСЭР в Кыргызстане важен не только для экономистов, но и для руководителей: как только на местах появляется «скелет» – жесткий шаблон, список обязательных источников данных, расписанный календарь консультаций и набор контрольных вопросов – страх перед «алгоритмом» испаряется, потому что система делает за людей механическую часть работы, высвобождая время для того, что по-настоящему важно, – для споров о целях, для выбора приоритетов, для ответственности; а там, где к ПСЭР добавляется «умный» статистический мониторинг, разговор о результатах уходит от общего «улучшаем» к предметному «что именно работает и где именно» (по материалам панельной дискуссии с участием НСК КР о смарт-мониторинге).

Что «берет с собой» ИПР: три практических вывода для муниципальной повестки

Во-первых, данные – это уже не про «отчеты ради отчетов», это реальная способность быстро видеть уязвимость, местами – буквально в режиме онлайн, и действовать там, где каждый сом и каждый день времени приносят максимальную отдачу.

Во-вторых, социальная защита в логике адаптации к климату – это не «министерская тема», а вопрос местной устойчивости, и поэтому муниципалитетам нужен полноценный доступ к социальным реестрам и системам раннего предупреждения.

В-третьих, женская занятость и доступ к развивающим услугам с раннего возраста – самый дешевый и самый мощный рецепт роста среднего класса, а значит, все, что помогает женщинам возвращаться в экономику – от детских садов до безопасного транспорта, – автоматически «разогревает» местную экономику.

Эти выводы – не абстракция: они напрямую вытекают из статистики и управленческих решений, которые прозвучали в Душанбе, и они полностью созвучны тем подходам, которые ИПР продвигает в Кыргызстане – от перехода на алгоритмические ПСЭР до внедрения «умного» мониторинга на базе официальной статистики и подготовленных муниципальных команд.

***

Работы впереди много. Новая цифровая среда, новая климатическая и глобальная экономическая реальность требуют переосмысления всех управленческих процессов и всех процессов участия граждан. Но вызовы рождают сильные решения, если они опираются на данные и консолидацию всех групп общества!

__________

1 Читайте в следующем номере журнала «Муниципалитет» репортажи о мероприятиях Недели местных сообществ в Кыргызской Республике.

Похожие материалы:

-

№1 (171) / 2026-02-06 Проведен тренинг по расчету экономически обоснованных тарифов на услуги питьевой воды и вывоза ТБО

-

№1 (171) / 2026-02-06 Итоги Проекта «Улучшение услуг на местном уровне» в 2025 году: пять пилотных районов получат более 80 млн сомов для улучшения местных услуг

-

№1 (171) / 2026-02-06 Подписчики журнала «Муниципалитет» получили призы по итогам ежегодной лотереи

-

№1 (171) / 2026-02-06 От стратегии к развитию: города Кыргызстана обновляют ПСЭР

-

№1 (171) / 2026-02-06 Оценка как инструмент управления на местном уровне: итоги Бишкекского форума по оценке

-

№10 (168) / 2025-10-30 Туристическое и историческое богатство Ат-Башинского района: соединяя ценности прошлого с развитием будущего

-

№10 (168) / 2025-10-30 Инвестиционный эффект районной ПСЭР в действии: в Кемине заложили капсулу под птицеводческий комплекс «АгроКуш Кемин»

-

№9 (167) / 2025-09-20 Марафон в Кемине: Здоровье, единство и местные инициативы